Dal rifiuto all’accettazione: com’è cambiata l’idea del nucleare

di Francesca Salvemini

Di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla necessità di ridurre le emissioni di gas serra, il nucleare sta vivendo un ritorno inaspettato, trasformandosi da simbolo di catastrofe a possibile alleato nell’innovazione energetica. Inoltre, nel panorama globale attuale, caratterizzato da crisi geopolitiche e instabilità dei mercati energetici, il nucleare offre un’importante garanzia di sicurezza degli approvvigionamenti.

Negli ultimi decenni, l’immaginario collettivo legato all’atomo è stato fortemente segnato da eventi – da Chernobyl a Fukushima – che hanno alimentato il timore di incidenti irreparabili e la diffidenza verso questa tecnologia. In realtà i dati ci dicono che il nucleare è già oggi una delle tecnologie più sicure in assoluto, oltre che la più pulita (in termini di emissione di gas serra nell’intero ciclo di vita) e con il minor impiego di superficie. Il panorama energetico globale e quello geopolitico hanno spinto istituzioni, industria e opinione pubblica a riconsiderare il ruolo dell’energia nucleare, cercando di separare l’eredità del passato dalle opportunità offerte dalle nuove soluzioni tecnologiche.

Il percorso di trasformazione dell’immagine del nucleare, specie in Italia, non può essere ridotto a un semplice cambio di opinione, ma si configura in primis come un complesso processo culturale e istituzionale. In origine, l’entusiasmo per l’era atomica aveva promosso il nucleare come promessa di progresso e modernità, ma la realtà si è poi scontrata con la percezione del rischio e la gestione delle scorie radioattive. La crisi energetica e la necessità di ridurre le emissioni di carbonio stanno portando ad una nuova visione: quella di un atomo rivisitato, capace di garantire un approvvigionamento energetico stabile e, nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza, di contribuire a un futuro a basse emissioni.

Le innovazioni tecnologiche hanno svolto un ruolo decisivo in questo rinnovato rapporto. La progettazione e lo sviluppo dei reattori di nuova generazione (in particolare la terza generazione avanzata e la quarta generazione), caratterizzati da sistemi di sicurezza passivi e da una maggiore efficienza nella gestione del combustibile, ha ridotto sensibilmente il margine d’errore e il rischio di incidenti. Le nuove tecnologie modulari (SMR – Small Modular Reactor) prospettano maggiore integrazione nel sistema produttivo, impatto ridotto sull’occupazione di suolo, maggiore flessibilità e minori rischi di investimento. Parallelamente, la ricerca nel campo della fusione nucleare, pur ancora nelle fasi sperimentali, offre la prospettiva di una fonte di energia pressoché inesauribile. Questi progressi stanno contribuendo a creare un clima di maggiore fiducia e a favorire un dialogo costruttivo tra scienza, politica e società sul tema nucleare.

Il cambiamento della percezione pubblica è strettamente legato anche alla qualità dell’informazione e alla capacità dei media di comunicare con chiarezza le innovazioni e le normative introdotte nel settore nucleare. La memoria degli eventi incidentali del passato, pur rimanendo un elemento di consapevolezza, non deve più essere interpretata esclusivamente come una condanna incondizionata della tecnologia, ma come una lezione che ha spinto verso standard più rigorosi e una regolamentazione più attenta. Questo è valido non soltanto per il nucleare, ma per tutte le tecnologie, senza distinzioni, perché ogni tecnologia ha un rischio intrinseco calcolato nell’intero ciclo di vita, in base al quale si scopre che il nucleare, pur includendo gli eventi di Chernobyl e Fukushima, è tra le fonti più sicure di tutte, incluse le rinnovabili1.

Le istituzioni di formazione, dalla scuola secondaria fino all’università, gli istituti di ricerca e le autorità di regolamentazione hanno un ruolo fondamentale nel rinnovare il dibattito sul nucleare. La collaborazione internazionale, mirata a condividere best practice e sviluppare standard comuni, è ormai considerata indispensabile per garantire non solo la sicurezza degli impianti, ma anche la legittimità della scelta nucleare come opzione per la transizione energetica. In Europa, ad esempio, si sta assistendo a una crescente sinergia tra progetti di ricerca e investimenti nei reattori modulari (l’Alleanza Industriale Europea sugli SMR nasce proprio con questo obiettivo), capaci di adattarsi alle esigenze locali e di integrarsi in un sistema energetico diversificato. Tale dinamica dimostra come l’energia nucleare possa essere reinterpretata in chiave innovativa, contribuendo in maniera significativa alla sostenibilità ambientale.

Il passaggio dal rifiuto all’accettazione non è dunque una mera vicenda di opinioni, ma può essere il risultato di un percorso evolutivo che ha coinvolto e coinvolgerà trasformazioni tecnologiche, riforme normative e un ripensamento culturale. Il nucleare, pur non potendo essere considerato la panacea per i problemi energetici e climatici del nostro tempo, offre una soluzione complementare alle energie rinnovabili, capace di garantire stabilità e continuità nella produzione di elettricità e indipendenza dagli approvvigionamenti.

Tutti questi aspetti sono stati considerati nelle attività portate avanti dal governo italiano e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prima con l’istituzione delle Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile, che ha fornito le basi tecnico-scientifiche e la consapevolezza delle grandi competenze italiane sul nucleare, nonostante l’assenza dalla produzione elettronucleare da quasi 40 anni; poi con l’inserimento dell’ipotesi di scenario nucleare nell’aggiornamento del PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, trasmesso a Bruxelles il 3 luglio 2024.

Infine, tutta la conoscenza acquisita è stata riversata nel disegno di legge-delega per l’abilitazione della fonte nucleare, approvato il 28 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri, che prevede attività specifiche sull’informazione alla popolazione, la formazione a tutti i livelli, il coinvolgimento degli stakeholder e la comunicazione scientificamente corretta sul ruolo e sulla sicurezza delle tecnologie nucleari per la transizione energetica, la decarbonizzazione e la sicurezza degli approvvigionamenti.

In conclusione, l’evoluzione dell’idea di nucleare testimonia come la percezione di una tecnologia possa subire una trasformazione profonda attraverso innovazioni concrete e una gestione sempre più attenta e consapevole dei rischi. La sfida resta aperta: dimostrare che, con rigore e trasparenza, il nucleare può essere integrato in un sistema energetico moderno e resiliente, capace di affrontare le urgenze climatiche e le sfide del momento senza rinunciare al progresso tecnologico e alla competitività del Paese.

Francesca Salvemini è Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, incarico che ricopre dal gennaio 2023. In questo ruolo ha guidato l’aggiornamento del Piano Nazionale Energia e Clima e coordinato la Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile. È membro di comitati strategici, quali quello per i Green Bond, il Comitato di Indirizzo del Fondo Italiano per il Clima e il Board europeo sulle materie prime critiche. In precedenza, ha maturato una vasta esperienza nel settore energetico, lavorando nel Gabinetto di Mario Monti come Commissario Europeo per il Mercato Interno, presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e nel Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico durante il secondo governo Berlusconi. Ha ricoperto incarichi di responsabilità nel mercato elettrico italiano e in Sogin, dove si è occupata del decommissioning e della chiusura del ciclo del combustibile nucleare.

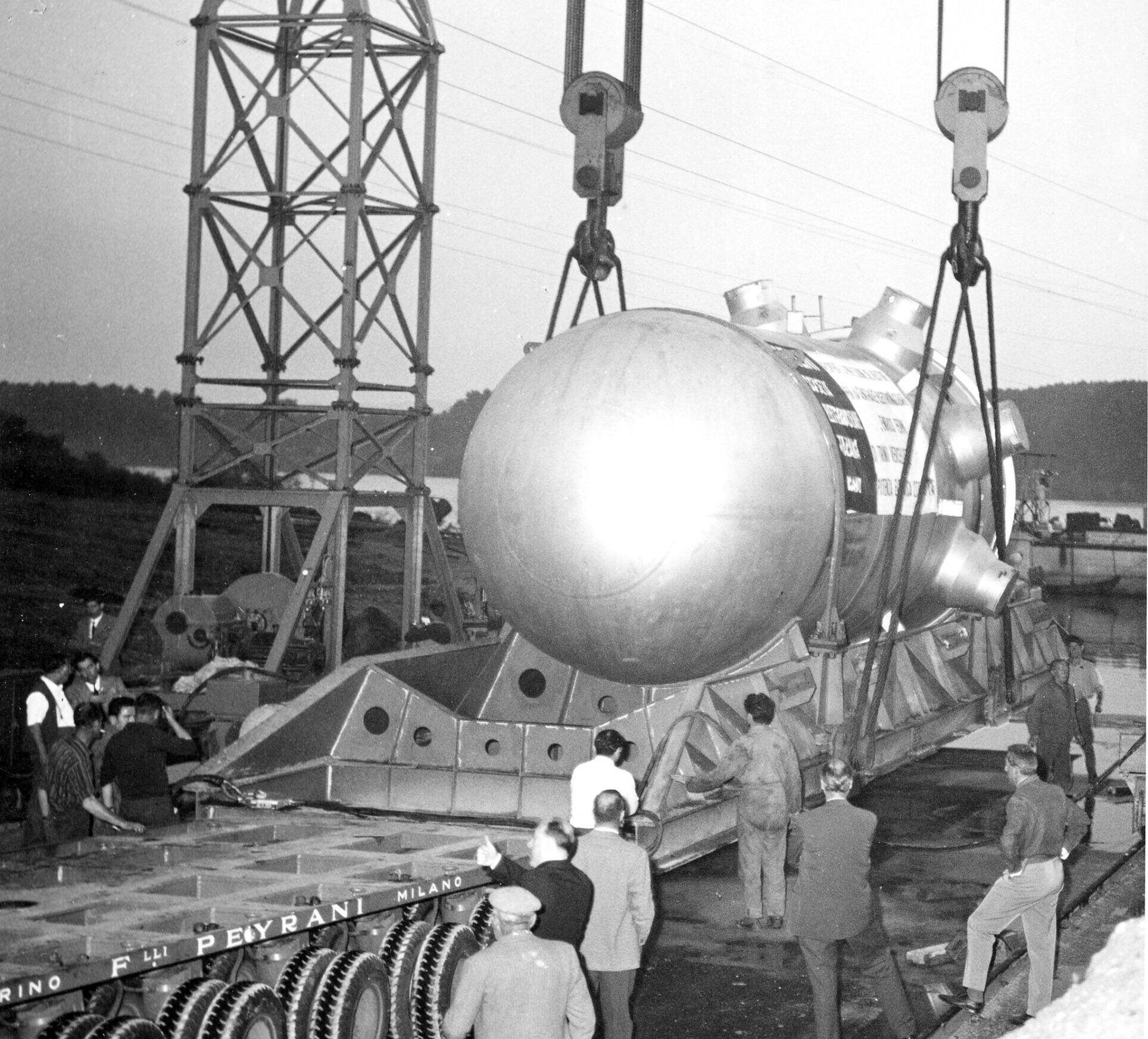

Immagine: ©Sogin

[1] https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy